Les conditions de travail

En 1881, Sherbrooke est au cœur de sa deuxième phase d’industrialisation; en trente ans, sa population a plus que doublé, passant de près de 3 000 personnes en 1851 à 7 227 habitants. Près du deux tiers de sa population active est alors constitué de journaliers (24 %), d’ouvriers non-spécialisés (18 %), d’artisans (18 %) et d’ouvriers spécialisés (5%), hommes ou femmes selon les catégories et les secteurs d’activités. Majoritaires depuis 1871 à Sherbrooke, les Canadiens français constituent la part la plus importante de cette main d’œuvre. À l’inverse, l’ensemble des propriétaires et de leurs subalternes est anglophone.

Les conditions de travail sont souvent difficiles et même exécrables, alors la réalité du quotidien n’est guère mieux. Les salaires sont souvent insuffisants, surtout dans l’industrie du textile, ce qui implique que femmes et enfants doivent apporter un salaire d’appoint pour que la famille puisse joindre les deux bouts. Les logements, souvent construits à la hâte, sont mal isolés et mal chauffés, l’alimentation est déficiente, faute de moyens. En 1885, l’Acte pour protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures est promulgué. On y met des balises pour la salubrité des milieux de travail et la sécurité des travailleurs, en plus de s’interroger sur l’exploitation du travail des femmes et des enfants. Malgré tout, les changements sont lents à se faire sentir.

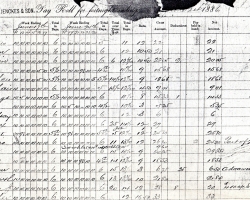

Les salaires et les horaires

Les salaires peu élevés des ouvriers

Les salaires des ouvriers sherbrookois varient beaucoup d’un secteur à l’autre. En 1882, un ouvrier à la Paton gagne 60 cents par jour, tandis qu’un mouleur à la Smith-Elkins reçoit de 1,50 à 2 $. Hommes, femmes et enfants ne touchent pas le même salaire. À la corsetterie Gendron en 1889, un homme gagne entre 66 cents et 2 dollars par jour, une femme, entre 60 cents et 1 dollar et un enfant, moins de 50 cents. L’importance de l’industrie textile où beaucoup de femmes occupent un emploi maintient les salaires parmi les moins élevés au Québec jusqu’en 1970.

Travailler sous tension

Au 19e siècle, alors que les heures supplémentaires et le travail de nuit ne sont pas synonymes de meilleure paie, les divers systèmes d’amendes dans les usines amputent parfois de manière significative la rémunération des travailleurs : une arrivée en retard, du bavardage, une pièce de vêtement jugée mal faite ou un bris de machinerie peuvent valoir à un ouvrier de verser jusqu’au quart de son salaire aux patrons. Pour s’assurer la loyauté de leurs employés, certains industriels versent les salaires plusieurs semaines plus tard, alors que d’autres paient avec des bons échangeables au magasin du marchand propriétaire de l’usine…

Combien d’heures, la semaine de travail?

Vers 1880, les ouvriers de Sherbrooke travaillent de 60 à 70 heures par semaine, voire 75 heures. Il faut attendre la Loi des manufactures en 1885 pour que l’horaire soit limité à 10 heures par jour et à 60 heures par semaine pour les femmes et les enfants. La semaine de 60 heures reste la norme au moins jusqu’en 1945, avant de diminuer graduellement. Par ailleurs, lorsque leurs usines produisent trop, les patrons appliquent certaines mesures : la diminution d’heures ou la fermeture de l’usine pour quelques semaines sont fréquentes, ce qui rend encore plus précaire la survie des ménages.

Femmes et enfants, à vos machines!

Les femmes au travail

Dès les débuts de la révolution industrielle de Sherbrooke, les femmes trouvent du travail dans les manufactures de textile et de fabrication de vêtements. La plupart du temps, ce sont de jeunes filles de 12 à 16 ans qui occupent un emploi pour aider à subvenir aux besoins de la famille en attendant de se marier. Souvent confinées à des postes subalternes et non spécialisés, elles vont constituer au moins le quart des emplois dans les usines de Sherbrooke, dont près de la moitié (parfois plus) dans le secteur du textile.

Les guerres mondiales et le travail des femmes

Les Première (1914-1918) et Deuxième (1939-1945) Guerres mondiales créent de grands besoins en main-d’œuvre, ce qui pousse des dizaines de milliers de femmes – mariées ou non – à occuper des emplois dans les usines de Sherbrooke qui bénéficient de commandes de munitions, de machinerie et d’uniformes de la part du gouvernement canadien. Si la très grande majorité des femmes retournent toutefois à la maison ou dans des emplois plus « traditionnels » après la fin de la Première Guerre mondiale, ce retour en arrière semble beaucoup plus difficile, du point de vue des femmes, en 1945.

Le travail des enfants

Les enfants travaillent couramment lors de la révolution industrielle en Europe et en Amérique du Nord. Aucune loi n’encadre ce fait. Au Canada, en 1882, certaines usines emploient des enfants de huit ans : leurs petites mains agiles sont utiles pour redémarrer la machinerie. À Sherbrooke, les usines de cigares embauchent bon nombre d’enfants de 10 à 14 ans à la fin du 19e siècle. Les conditions de travail sont difficiles, et les enfants sont exposés aux châtiments corporels. Ils travaillent pour soutenir financièrement leur famille : plus une famille est pauvre, plus l’enfant se retrouve jeune à l’usine.

À l’école ou à l’usine, les enfants?

La Loi des manufactures de 1885 interdit aux garçons de moins de 12 ans et aux filles de moins de 14 ans de travailler. Les lois limitent la semaine de travail des enfants à 60 heures et cherchent aussi à les instruire. En 1907, les moins de 14 ans ont l’interdiction de travailler, et les 16 ans et moins doivent suivre des cours s’ils ne savent pas lire ni écrire. En 1943, le gouvernement d’Adélard Godbout adopte la Loi sur la fréquentation scolaire obligatoire jusqu’à 14 ans; en 1961, l’obligatoire est portée jusqu’à 15 ans.

La salubrité et les accidents de travail

Des usines aux mauvaises conditions d’hygiène

Vers 1880 à Sherbrooke, les conditions d’hygiène dans les usines font l’objet de plusieurs articles dans les journaux. Le bruit assourdissant des machines, la poussière, la chaleur (ou le froid), l’humidité, les vapeurs qui émanent des produits chimiques et la ventilation insuffisante sont le lot des ouvriers à la Paton, la Lomas, la Smith-Elkins et la Canada Paper Co. et seront la cause de diverses maladies dites industrielles. L’absence ou le trop petit nombre de latrines pose problème, car elles dégagent des odeurs peu agréables… Dans certaines usines, ces problèmes sont encore observables dans les années 1930 et 1940.

Les accidents de travail

Les machines, monte-charges et courroies sont, en grande partie, responsables de graves accidents de travail auxquels les ouvriers s’exposent quasi quotidiennement. Les mesures de sécurité sont rares ou absentes, et la machinerie est souvent confiée à des personnes qui ne sont pas qualifiées pour l’opérer. Les journaux de Sherbrooke rapportent fréquemment des cas d’ouvriers gravement mutilés, amputés d’un membre, voire tués. Entre 1897 et 1919, environ 2 000 accidents sont répertoriés, et 109 d’entre eux ont été fatals. Sans assurances officielles, les travailleurs estropiés se retrouvent parfois inaptes au travail, plongeant ainsi leur famille dans la misère.

Accidents de travail : à qui la responsabilité?

Au 19e siècle, rares sont les propriétaires qui assument la responsabilité des accidents à survenir à l’usine, rejetant la faute sur les ouvriers dits imprudents ou malhabiles… Le seul recours possible pour un travailleur blessé est de poursuivre l’employeur, mais le processus est long et coûteux. Ce n’est qu’en 1909 qu’une première loi sur les accidents de travail est adoptée, donnant droit aux ouvriers à une indemnisation en cas de blessures. La tenue d’une Commission d’enquête sur les accidents de travail (1928) mènera à l’adoption de la Loi sur les accidents de travail (1931), laquelle reconnaît également certaines maladies industrielles.

Les mouvements ouvriers

Un mouvement marginal

À Sherbrooke, les regroupements tardent à s’organiser malgré les conditions de travail loin d’être optimales. La première grève est lancée par des ouvrières de la Paton en 1873, mais n’est pas vraiment prise au sérieux. En fait, Sherbrooke connaît peu de grèves au 19e siècle, et le mouvement syndical demeure très marginal. En 1874, l’Union Saint-Jean-Baptiste des Artisans de Sherbrooke est établie. Les membres qui y souscrivent s’assurent, en cas d’incapacité au travail, de recevoir 2 $ par semaine. Fidèle aux valeurs de l’Église catholique, l’organisation tient les ouvriers loin des unions internationales souvent associées aux sociétés secrètes…

Un début de mobilisation

Les premières associations de travailleurs s’établissent à Sherbrooke à partir de 1895 et regroupent des gens de métiers : machinistes, mouleurs ou cigariers. Marginaux, ces syndicats ont une durée de vie très limitée, de quelques mois à quelques années. Entre 1897 et 1934, les grèves sont peu nombreuses (une par année, maximum) et se soldent généralement par un retour au travail rapide, aucune amélioration des conditions et la perte d’emploi des grévistes. Dans un contexte où les revenus sont précaires, les ouvriers n’ont que peu de marge de manœuvre, surtout s’ils sont le pourvoyeur principal de la famille.

Ouvriers et patrons : une « bonne entente »?

Les journaux, le clergé ainsi que les élites sherbrookoises voient d’un mauvais œil les « troubles » et « désordres » provoqués par les unions internationales – comprendre américaines –, souvent comparées à des « sociétés secrètes » qui cherchent à détruire la bonne relation entre les ouvriers et les patrons. Les grèves se produisent aux États-Unis, et il ne faudrait pas les importer au Canada! Certains reconnaissent, avec une attitude paternaliste, que les conditions de travail pourraient être améliorées, mais préviennent qu’une hausse de salaire et une réduction des heures travaillées peuvent conduire à l’oisiveté et à l’ivrognerie…

Les syndicats catholiques nationaux

Pour contrer ce qu’il voit comme l’intrusion de syndicats étrangers dans la province, le clergé encourage la création de syndicats nationaux confessionnels, basés sur la doctrine sociale de l’Église catholique. Le premier du genre créé à Sherbrooke regroupe, à partir de 1919, des employés de la Julius Kayser & Co. Au Québec, les ouvriers se regroupent en 1921 dans la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), l’ancêtre de la CSN. Les unions internationales demeurent malgré tout les plus nombreuses : en 1929 Sherbrooke en compte 20, contre 10 syndicats catholiques affiliés ou non à la CTCC.

En grève!

Dans les années 1910, le taux de syndicalisation sherbrookois demeure faible en comparaison au reste du Québec, dépassant à peine 5 % des travailleurs. Il atteint toutefois 20 % en 1945. Dans les années 1930, plusieurs grèves éclatent dans le secteur du textile, notamment en 1932 (Walter Blue) et en 1937 (Dominion Textile, Kayser et Paton). La grève du mois d’août 1937, à la Dominion Textile, est encadrée par un syndicat lié à la CTCC. Salaires, heures travaillées et reconnaissance du syndicat sont au cœur du litige. Cette grève touche simultanément l’usine de Sherbrooke et celles de cinq autres villes.

Les loisirs : parce qu’il faut bien se détendre…

Des activités organisées par les patrons

Au 19e siècle, de manière générale, ce sont les propriétaires et gérants d’usines qui organisent des activités pour leurs ouvriers, afin qu’ils occupent de manière « utile » leurs (quelques) heures de loisir. Andrew Paton inaugure la pratique en 1869, en organisant des cours de musique et une petite bibliothèque pour ses employés. Plusieurs paient aussi des escapades sur le lac Memphrémagog ou la rivière Saint-François. Certains voient aussi aux intérêts « intellectuels » de leurs ouvriers : 45 employés de la Paton participent en 1884 à des cours du soir où ils apprennent à lire, écrire et compter.

La glissade du Paton Mills’ Club

Le Paton Mill’s Club, mis en place par Andrew Paton, organise dans les années 1880 plusieurs activités pour les employés de la filature, dont des tournois de crosse et des sorties en raquettes. Pour les hivers 1884-1885 et 1885-1886, le club décide de réaliser quelque chose de spécial pour ses membres : des pentes de glissade en toboggan sont aménagées sur une colline qui surplombe la rivière Magog. Les pentes sont ouvertes cinq jours par semaine et accessibles gratuitement pour les employés, les autres citoyens de Sherbrooke peuvent aussi y glisser, moyennant le déboursement d’une somme de 1 $.

Les clubs d’employés

Au 20e siècle, la plupart des usines ont des clubs ou des associations qui organisent des activités pour les employés. La Dominion Textile, la Kayser ou encore l’Ingersoll-Rand ont des ligues de quille, de balle-molle, de crosse. Il existe aussi une ligue de hockey où les équipes des différentes usines s’affrontent. Beaucoup ont un « Club Quart de siècle » qui organise une fête pour souligner les 25 années d’ancienneté d’un employé. D’autres associations regroupent les retraités et financent des banquets de retrouvailles, des voyages, etc. Les pique-niques annuels de la Rand sont aussi un événement à ne pas manquer!